Activité actuelle

Je suis retraité de mes activités d'expertise et de recherche depuis janvier 2021 après quelques années d'expertise et après avoir terminé la coordonnination d'un projet de recherche intitulé "Soutenabilité des filières anchois du Pérou" (Fréon et al., 2010), qui étudiait les impacts environnementaux, sociaux et économique de la filière d'anchois du Pérou, du poisson sauvage à l'assiette du consommateur. Le projet impliquait un groupe de 21 scientifiques et étudiants français, péruviens et canadien. L’objectif du projet était de quantifier et comparer ces impacts sur la consommation humaine directe ou indirecte (via les farines de poisson), d’un extrême à l’autre de la chaîne de production (Fig. 1).

Figure 1. Diagramme simplifié du fonctionnement et de l’impact environnemental de la filière d’anchois du Pérou. L’image composite centrale encadrée en rouge représente l’écosystème marin du Pérou tandis que éléments entourant cette image à gauche et en haut représentent des forçages natures (lumière solaire, vent, forces de Coriolis et gravitationnelle) et des entrées « exosomatiques » telles que les matériaux de construction (bois, minéraux) et des énergies domestiquées (carburants). Les éléments situés à droite de l’image composite représentent la transformation de l’anchois pour la consommation humaine directe ou indirecte, par exemple via l’aquaculture de poissons carnivores en Asie.

Au cours de la première étape (2009-2013), nous avons comparé l’impact résultant de la phase d’extraction en fonction du type de bateau de pêche utilisé (pêche artisanale, semi-industrielle avec bateaux en bois et industrielle avec bateaux en acier) et, à l’intérieur de chacune de ces catégories, en fonction de la taille des bateaux. Nous avons effectué des analyses de cycle de vie de la phase d’extraction, complémentées par des analyses d’emploi (direct et indirect) et de la rente économique, afin de fournir aux décideurs une compréhension élargie et multidimensionnelle de ce secteur complexe. Une étude similaire concerne la phase de transformation (farine et huile de poisson, poisson congelé, frais ou sale-séché) à la fois localement au Pérou et à l’étranger, en particulier en Asie.

Au cours de la seconde étape (2013-2014), nous avons procédé à l'élaboration de scénarii contrasté au niveau de l'exploitation de l'anchois et de sa transformation. Les impacts environnementaux, sociaux et économiques de ces différents scenarii ont été quantifiés et comparés. Nous sommes actuellement en fin de phase de publication et le projet touche donc à sa fin.

Le projet constituait un défi du fait de son étendue thématique et de difficultés techniques et scientifiques telles que l’unification des unités énergétiques en fonction des différentes sources et de la diversité des processus de conversion depuis les écosystèmes naturels jusqu’au systèmes pilotés par l’homme : l’approche eco-énergétique conventionnelle autour des biomasses des écosystèmes a complétée par des calculs d’énergie exosomatique disponible via les sociétés humaines (approchées selon le concept d’exergie) résultant principalement de l’usage de combustibles fossiles (Georgescu - Roegen, 1971; Margalef, 1980; Ayres and Weaver, 1998). Dans un chapitre d'ouvrage (Voisin et Fréon, 2014), nous avons tenté de réconcilier des approches récentes telles que la Nouvelle Ecologie (Jørgensen et al., 2007), l’Ecologie Industrielle et le Métabolisme Industriel (Socolow et al., 1994, Ayres and Ayres, 1996) et l’Ecologie Généralisée (Frontier et al., 2008). Nous avons également tenté de réconcilier les problématiques économiques et environnementales en utilisant les concepts d’Ecologie Economique ou Eco-Economie (Costanza et al., 1999; Brown, 2001; Cutler et al., 2002) et d’économie de l’Ecologie Industrielle (van den Berg and Janssen, 2004).

Activités antérieures

J'ai effectué toute ma carrière à l'IRD (antérieurement ORSTOM) l'Institut de Recherche pour le Développement, avec pour sujet d'étude principal les petits poissons pélagiques (sardine, anchois, chinchards, maquereaux). J'ai débuté mes travaux en 1974 au Sénégal où j'ai travaillé durant 6 ans en collaboration avec des chercheurs de l'Institut Sénégalais de Recherche Agronomique (ISRA). Dans ce pays j'étais impliqué dans des activités de recherche de recherche halieutique conventionnelle incluant les pêcheries artisanales. Mon apport original a été l'incorporation de variables environnementales dans les modèles de production. J'ai développé le logiciel interactif CLIMPROD qui aide l'utilisateur à sélectionner le modèle le plus approprié en fonction de critères objectifs, puis à l'ajuster et enfin à évaluer la qualité de l'ajustement. Ce logiciel, distribué par la FAO, est également disponible sur ce site, dans la section PUBLICATION.

J'ai ensuite préparé ma thèse de doctorat d'état à Montpellier (1984-1986), principalement basée sur mes travaux au Sénégal.

De 1987 à 1991 j'ai travaillé en Martinique où j'ai choisi de ré-orienter mes études vers le comportement du poisson dans le cadre des évaluations de stocks par hydro-acoustique. Avec mes collègues François Gerlotto et Marc Soria, nous avons effectué des travaux de terrain visant à identifier et corriger les biais des estimations acoustiques liés au comportement.

Au cours de mon second long séjour en France (1992-1997), j'ai poursuivi mes études sur le comportement, plus particulièrement le comportement grégaire au sein des bancs de poissons, dans le cadre d'un projet européen entre l'Espagne, l'Italie et la France. J'ai terminé un livre sur le comportement des poissons pélagiques avec mon co-auteur norvégien Ole Arve Misund : Fréon, P. and Misund, O.A. 1999. Dynamics of pelagic fish distribution and behaviour. Blackwell Science.

Mon avant dernière activitée s'est située au sein du projet VIBES (1997-2000) puis de l'UR IDYLE (2001-2004), qui était lui même une prolongation de l'Unité de Recherche Upwelling Ecosystem Programme (ECO-UP 2005-2008) dont j'étais le directeur scientifique, et du réseau d'excellence EUR-OCEANS au sein duquel je dirigeais le groupe Upwelling System, une activité transversale entre ECO-UP et d'autres institutions

ECO-UP constituait donc pour l'essentiel la prolongation du programme IDYLE, qui était lui même une prolongation du projet VIBES, principalement orienté vers les ressources pélagiques côtières de l'écosystème du Benguela et leur aménagement. L'objectif premier d'ECO-UP était de comprendre la structure et le fonctionnement des écosystèmes d'upwelling, qui sont soumis aux effets du changement climatique global et à ceux d'une pression de pêche croissante. Nous utilisions diverses méthodes et outils pour modéliser, évaluer et gérer ces écosystèmes. Nous visions donc une articulation des représentations des savoirs, afin de répondre à des questions écologiques fondamentales et d'aboutir à des applications en terme de gestion, tout particulièrement pour les pays en voie de développement.

- Ecosystème du Benguela (Afrique du Sud)

- Ecosystème du Humboldt (Pérou)

- Ecosystème des Canaries (Maroc)

Ce programme utilisait des outils génériques afin de faciliter un transfert des méthodes et résultats vers d'autres régions. La formation constituait un aspect majeur de ce programme, tant à l'échelle bilatérale que régionale.

ECO-UP était un programme collaboratif entre l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), le M&CM (Marine and Coastal Management; Department of Environmental Affairs and Tourism), l'UCT (University of Cape-Town), l'IMARPE (Instituto del Mar del Peru), l'INRH (Institut National de Recherche Halieutique, Maroc) et d'autres universités / instituts dans différents écosystèmes. ECO-UP était financé par ces institutions et bénéficiait d'autres sources de financements françaises, étrangères ou internationales. ECO-UP était associé étroitement au Benguela Ecology Programme (BEP-V) et affilié au programme international GLOBEC ainsi qu'aux programmes régionaux BENEFIT et BCLME.

Mon activité personnelle au sein d'IDYLE (2001-2004) puis d'ECO-UP (2005-2008) était l'animation scientifique du groupe et mon implication directe dans des activités rattachées à l'étude des stratégies de reproduction en utilisant la modélisation individu-centrée (IBM), l'analyse rétrospective (analyses statistiques, outils SIG) au sein de sous-groupes de chercheurs et ingénieurs français, sud-africains, péruviens et marocains. Certains membres de notre unité ont reçu la médaille Gilchrist medal pour notre contribution à la recherche marine en Afrique du Sud. Cette récompense a été décernée aux "Trois mousquetaires", chercheurs IRD du groupe arrivés les premiers dans ce pays (Philippe Cury, Claude Roy et moi).

|

Les "Trois mousquetaires" montrant leur médaille Gilchrist Medal. De gauche à droitet: Philippe Cury, Pierre Fréon et Claude Roy

|

Carte des lieux de travail

CV

CV court

CURRICULUM VITAE

Pierre FREON 14, rue Brahms

né le : 06/07/1950 34690 Fabrègues

Docteur Es-Sciences France

Ecologie des pêches

Tél: +33 (0)9 50 33 68 78; Portable : +33 (0)7 77 08 93 20

Courriel: pfreon@ird.fr

Je travaille maintenant comme expert indépendant sur les poissons pélagiques et leur exploitation ainsi que sur la soutenabilité des filières poissons. Je coordonne également un projet de recherche finissant intitulé "Soutenabilité des filières anchois du Pérou" (Fréon et al., 2010) qui étudie les impacts environnementaux, sociaux et économique de la filière d'anchois du Pérou, du poisson sauvage à l'assiette du consommateur. Le projet implique un groupe de 21 scientifiques et étudiants français, péruviens et canadien. L’objectif du projet est de quantifier et comparer les impacts environnementaux et socio-économiques des filières d’anchois du Pérou pour la consommation humaine directe ou indirecte, d’un extrême à l’autre de la chaîne de production (Fig. 1 ci-dessus).

J'ai été directeur de recherche émérite à l’IRD (DRCE) de 2012 à 2017. Je travaille à l'IRD depuis 1975 et j'ai consacré ma carrière à l'étude des écosystèmes d'upwelling et plus particulièrement des poissons pélagiques. J'ai étudié leur biologie, la dynamique de leurs populations en relation avec les facteurs environnementaux, puis l'évaluation des stocks par prospection hydro-acoustique avec une attention particulière pour le comportement. J'ai travaillé en Afrique de l'Ouest, au Vénézuéla, dans les Antilles, en Afrique du Sud et dernièrement au Pérou.

Jusqu'en 2008 j'étais directeur de l’Unité de Recherche « Structuration et fonctionnement des écosystèmes d’upwelling exploités » ECO-UP qui regroupe environ une quarantaine de chercheurs des écosystèmes des courants du Benguela, de Humboldt et des Canaries. Notre UR est affiliée au programme SPACC-GLOBEC et au programme régional BENEFIT. Je suis impliqué dans le réseau européen d'excellence EUR-OCEANS au sein duquel je suis chargé d'animer le groupe Upwelling System.

Je suis auteur ou co-auteur de 77 articles scientifiques dans des journaux internationaux, 37 chapitres d'ouvrages et d'un livre intitulé : “Dynamics of pelagic fish distribution and behaviour: effects on fisheries and stock assessment.” (Fréon, P. and Misund O.A. 1999. Blackwell Science, Oxford, 348 p.).

Je posède un diplome de vétérinaire de l'Université de Toulouse et une thèse de doctorat de l'Université de Marseille.

Langues étrangères:

-Français (langue maternelle)

-Anglais: lu, parlé écrit (niveau: bon)

-Espagnol: lu, parlé écrit (niveau: bon)

CV long

Eléments d'état civil

| Nom: | FREON |

|---|---|

| Prénoms: | Pierre, François, Lucien |

| Date de naissance: | 06-07-1950 |

| Lieu de naissance: | Sainte-Colombe de Villeneuve s/Lot (47) |

| Nationalité | française |

| Adresse profesionnelle | 14, rue Brahms, 34690 Fabrègues, France Tél: +33 (0)9 50 33 68 78; Portable : +33 (0)7 77 08 93 20 Courriel: pfreon@ird.fr |

Cursus studiorum

1968

- Baccalauréat Agricole, Agen, mention B.

- Baccalauréat Série D. Agen, mention AB

1969

- Préparation au concours des Ecoles Nationales Vétérinaires.

1969-1973

- Etudes à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse).

1974

- Thèse doctorat de vétérinaire, 1974, Toulouse, mention TB, félicitations du jury.

- Certificat C4 d'océanographie biologique, Marseille (diplôme toujours délivré sans mention).

- DEA d'océanographie biologique, Marseille, major de promotion.

- Concours d'Admission à l'ORSTOM (admis).

1986

-

Thèse doctorat es sciences, Marseille, mention TH, félicitations du jury.

Langues étrangères pratiquées

-Anglais: lu, parlé, écrit-Espagnol: lu, parlé, écrit

Situation actuelle et domaine de recherche

Je travaille maintenant comme expert indépendant sur les poissons pélagiques et leur exploitation ainsi que sur la soutenabilité des filières poissons. J'ai été directeur de recherche émérite à l’IRD (DRCE) de 2012 à 2017. Je coordonne actuellement un projet de recherche finissant intitulé "Soutenabilité des filières anchois du Pérou" (2010-2015) qui étudie les impacts environnementaux, sociaux et économique de la filière d'anchois du Pérou, du poisson sauvage à l'assiette du consommateur. Le projet implique un groupe de 21 scientifiques et étudiants français, péruviens et canadien. L’objectif du projet est de quantifier et comparer les impacts environnementaux et socio-économiques des filières d’anchois du Pérou pour la consommation humaine directe ou indirecte, d’un extrême à l’autre de la chaîne de production (Fig. 1 ci-dessus). Jusqu'en 2008 j'étais directeur de l’Unité de Recherche directeur de l’Unité de Recherche « Structuration et fonctionnement des écosystèmes d’upwelling exploités » de cet Institut. L’Unité est caractérisée par sa multidisciplinarité (océanographie physique, biogéochimie, biologie, écologie) et une diversité des approches (modélisation, analyse rétrospective, approche comparative). Elle collabore étroitement avec de nombreux partenaires scientifiques français et étrangers en Afrique du Sud, au Maroc et Pérou.Mon domaine de recherche de cette époque était l’écologie halieutique que j’abordais sous différents aspects : déterminisme des fluctuations d’abondance des espèces exploitées via l’analyse de séries chronologiques spatialisées et la modélisation trophique ; influence du comportement sur l’écologie des espèces via la modélisation individu-centrée.

Reconnaissance scientifique

Membre de quatre comités d’édition : Fisheries Research, Aquatic Living Resources, African Journal of Marine Science et Investigaciones Marinas.Membre du conseil scientifique du programme régional BENEFIT, dont j’ai assuré la présidence de 2001 à 2003.

Responsable du Système Upwelling au sein du réseau européen d’excellence EUR-OCEANS.

Obtention de la médaille Gilchrist en 2002 (décernée conjointe à P. Cury et C. Roy) attribué pour notre contribution à la recherche scientifique en Afrique Australe.

Expérience professionnelle

Salarié de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement ; anciennement ORSTOM) depuis le 1/11/74, j'ai occupé les postes suivants:1975-1981

- Chercheur au Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) du Sénégal. Travaux sur la biologie des pêches et la dynamique des populations de poissons pélagiques côtiers d'Afrique de l'Ouest

- Responsable du programme "Etude de la Pêche Pélagique Côtière"

- Participation à des groupe de travail du COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est; FAO);

1982-1984

- Chercheur à la Fondation la Salle du Vénézuéla. Travaux sur biologie des pêches et dynamique des populations des espèces exploitées par la pêcherie artisanale.

- Participation à des groupes de travail du COPACO (Comité des pêches pour l'Atlantique-Ouest; FAO);

1984-1986

- Chercheur à l'Université puis au Centre ORSTOM de Montpellier pour rédaction articles et thèse doctorat d'état.

- Responsable de l'Unité de Recherche "Environnement et Ressources Côtières Marines" de l'ORTOM (37 agents de recherches).

1987-1991

- Chercheur au centre ORSTOM de Fort-de-France (Martinique).

- Responsable du programme EICHOANT (Etude l'impact du Comportement en Halieutique et sur les Observations Acoustiques en milieu Naturel Tropical; 5 personnes).

- Animateur Scientifique du Pôle de Recherche Océanologiques et Halieutique Caraïbe (une trentaine de chercheurs de l'IFREMER, de l'ORSTOM et de l'Université Antilles-Guyane).

1992-1995

- Chercheur à l'Université des Sciences et Techniques du Languedoc (Montpellier).

- Responsable du programme EICHOANT.

1996-1997

- Chercheur au centre ORSTOM de Montpellier. Membre du Conseil Scientifique de l' ORSTOM;

- Membre du Conseil Scientifique du Programme National sur le Déterminisme du Recrutement;

- Membre du Comité Interrégional de Coordination de l'activité des navires de recherche en Méditerranée.

- Coordinateur du Groupe de Travail international SPACC/GLOBEC sur la disponibilité des ressources

1998-2004

- Chercheur au « Marine and Coastal Management », Le Cap, Afrique du Sud.

- Directeur du programme VIBES, puis de l’UR097 « Interactions et dynamiques spatiales des ressources renouvelables dans les écosystèmes d’upwelling »

2005-2008

- Chercheur au Centre de Recherches Halieutique de Sète, UR097.

- Directeur de l’UR097 renouvellée «Structuration et fonctionnement des écosystèmes d’upwelling exploités (ECO-UP)».

2009-présent

- Chercheur Centre de Recherches Halieutique de Sète dans l'UMR EME (2009-2014) puis MARBEC (2015-2017) (émérite de 2012 à 2017).

- Responsable du projet « Soutenabilité des filières d'anchois au Pérou».

- Expert halieute indépendant spécialiste des poissons pélagiques et de la soutenabilité des filières poisson

Au cours de cette quarantaine d'années d'expérience professionnelle de chercheur j'ai travaillé presque exclusivement sur des espèces pélagiques exploitées. Mes premiers travaux concernaient la biologie de pêches et la dynamique des populations. Très rapidement je me suis également intéressé au comportement du poisson et à son influence sur l'évaluation des stocks, tant en ce qui concerne les méthodes directes (hydro-acoustique en particulier) qu'indirectes. Ce cheminement m'a conduit à réorienter mes recherches dans ce domaine puis à lancer le programme EICHOANT (Etude l'impact du Comportement en Halieutique et sur les Observations Acoustiques en milieu Naturel Tropical) avec mon collègue F. Gerlotto. Ma dernière réorientation a été celle qui m'a conduit à utiliser les approches de l'écologie industrielle afin d'étudier l'impact en cycle de vie des filières halieutiques.

En supplément des travaux et responsabilités présentées ci-dessus, j'ai encadré quatorze thèses, plus d’une trentaine d’étudiants en DEA ou Master, et participé à de nombreux congrès et Symposium concernant les espèces pélagiques exploitées. J'ai lié de nombreux contacts avec des chercheurs travaillant dans mon domaine, en particulier à l'étranger. Ma participation régulière à des réunions internationales (groupes de travail du Conseil International pour l'exploration de la mer, congrès, symposiums) me permet de maintenir ces contacts, d'échanger des idées et d'être au courant des dernières avancées dans le domaine.LOGICIEL CLIMPROD

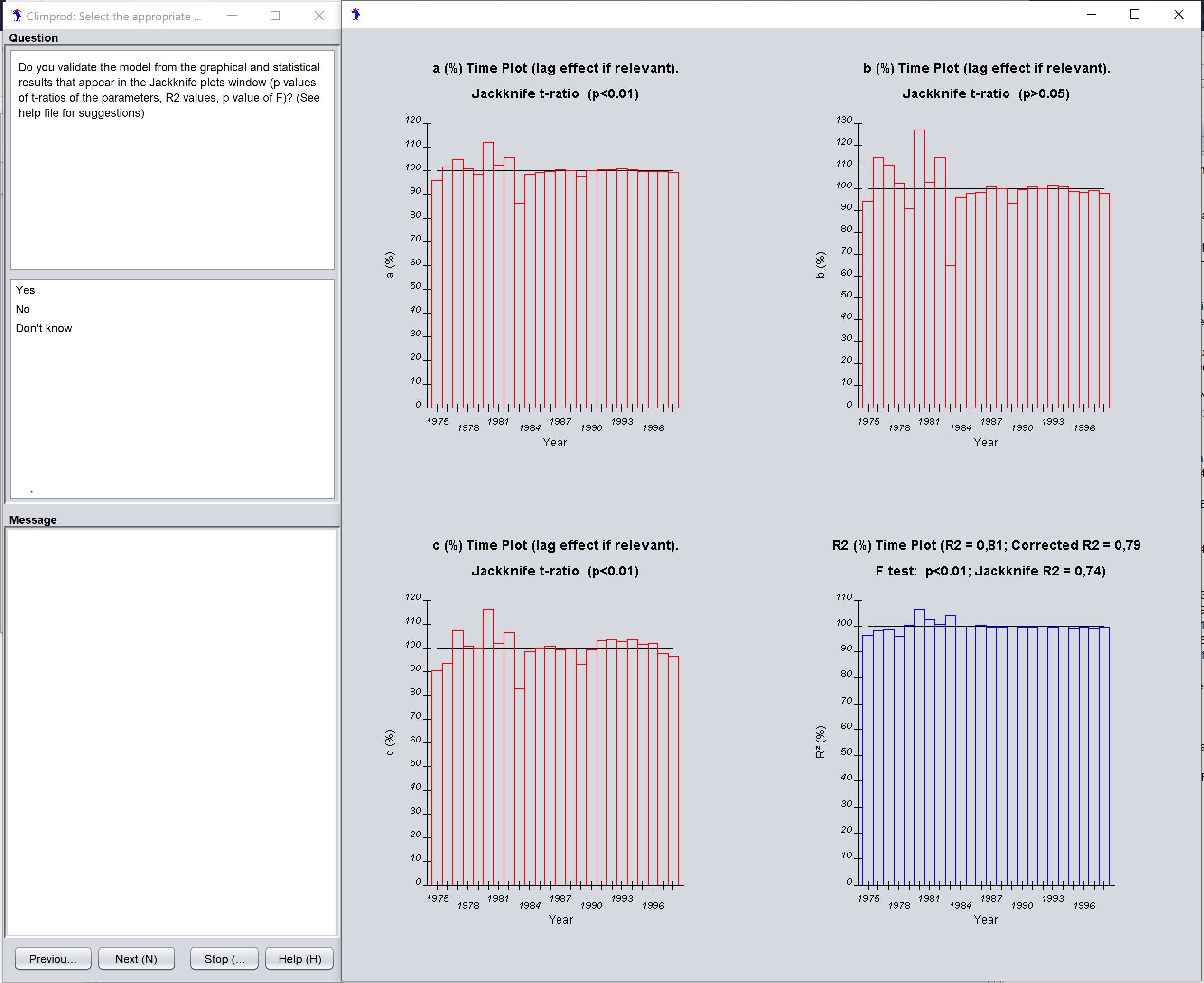

Description

Le logiciel CLIMPROD est un système-expert interactif pour choisir, en toute transparence, le modèle de surproduction incluant une variable climatique le mieux adapté au cas d’étude. Ce choix assisté dépend du jeu de données mais aussi d’informations auxiliaires portant sur l’exploitation, le stock et l’espèce concernés. Le logiciel permet ensuite de réaliser des projections en fonction de différents scenarii climatiques et d’intensités d’exploitation. Ces projections peuvent avoir valeur de prédiction si l’effet de l’environnement porte sur l’abondance, avec un délai d’action sur les classes d’âge exploitées.

Bien qu’une épitaphe du concept de Rendement Maximal Durable (RMD) ait été écrite par Larkin dès 1977, les modèles globaux associés à ce concept restent largement utilisés faute de données structurées par âge. L’approche CLIMPROD répond en partie aux critiques de Larkin en proposant une variabilité de la capturabilité et/ou de l’abondance associées aux fluctuations de l’environnement.

La dernière version du logiciel propose trois nouveaux modèles incorporant de l’équation très flexible "aX exp(bX)" (celle utilisée par Ricker dans sa relations S/R) pour décrire un effet environnemental non-monotone. Des indicateurs statistiques additionels sont proposés : R² corrigé, test de Fisher, AIC, BIC et valeur de p du test-t jackknife. Cette version, plus conviviale encore que les précédentes, comporte également plus d'interactions machine-utilisateur, sous forme de message et mises en garde en fonction d’analyses statistiques et graphiques des données brutes, des données auxiliaires et des résultats de l’ajustement, y compris leur validation statistique. Des textes d’aides spécifiques à chacune des 36 questions posées par le logiciel s’affichent à la demande. De même une description des 34 modèles et de leur justification est accessible.

Ce logiciel est distribué par la FAO et sa beta-version 5.3 est disponible pour un test dans l'onglet "Téléchargement".

Les figures suivantes sont des copies d'écran des sorties du logiciel.

Figure 1. Ecran principal de CLIMPROD après lecture d'un fichier de données.

Figure 2. Exemple de fenêtre lorsque l'on fait appel au système expert. Il montre une question simple et un commentaire à la réponse donnée. Pour toute question, un texte d'aide est disponible (bouton "Help" dans le coin inférieur droit).

Figure 3. Exemple de fenêtre lorsque l'on fait appel au système expert. Il montre des résultats intermédiares.

Figure 4. Exemple de fenêtres lorsque l'on fait appel au système expert. Il montre une question dont la réponse dépend d'un graphique montré sur la fenêtre de droite.

Figure 5. Exemple additionel d'une fenêtre lorsque l'on fait appel au système expert.

Figure 6. Exemple de fenêtre montrant les resultats finaux lorsque l'on choisit directement un modèle.

Figure 7. Example de graphique montrant un changement non-linéaire de MSY en fonction de la valeur prise par la variable environnementale.

Figure 8. Exemple des possibilité de modifications des échelles d'une figure (les autres onglets permettent de modifier également les titres, les légendes et les apparences du graphique d'une figure.

Figure 9. Exemple de table des résultats de validation du modèle avec en particulier les valeurs remarquables de MSY et MSY en fonction de l'environnement.

Figure 10. Fenêtre montrant comment réaliser des prédictions en modifiant les valeurs des variables effort et environnement des deux prochaines années. Par défaut ces valeurs sont indentiques à celle de la dernière année d'observation.

Figure 11. Page html dans laquelle sont stockées dans différents onglets les résultats numériques et graphiques ainsi que les réponses données par l'utilisateur aux questions posées. Seul ce dernier onglet est ici montré, avec en rouge les commentaires ou avertissements donnés par le système-expert.

Téléchargement

Ce logiciel est sous licence sous un double copyright FAO et IRD. La version bêta 5.3 téléchargeable depuis ce site est protégée par un mot de passe et disponible pour les testeurs seulement. Vous pouvez demander un mot de passa à pierre.freon@ird.fr

En cas d'apparition d'un message de sécurité lors du téléchargement, veuillez désactiver temporairement votre anti-virus et pare-feu. Si le problème persiste, veuillez demander une expédition directe à pierre.freon@free.fr

La configuration informatique nécessaire pour utiliser ce logiciel est la suivante :

- Java SE (Standard Edition) version 8 ou plus récente (détails plus bas)

- Système d'exploitation : MS-Windows (Windows 7 et au-dessus), MacIntoch/Apple, Linux, tous sous 64 bits pour l'instant

- N'importe quel processeur (unité centrale de traitement)

- Au moins 2 GB de RAM

- Au moins 21 Mb d'espace disponible sur le DD.

CLIMPROD utilise le language de programmation Java. Afin de pouvoir exécuter ce le logiciel vous devez avoir installé sur votre ordinateur une version de Java SE 8.0 ou plus récente. Pour cela, vous pouvez installer le "Java Development Kit" (JDK) qui inclu le JRE ("Java Runtime Environment") et le Java SE. Le JDK est disponible gratuitement sur le site https://www.oracle.com/java/technologies/. Si vous rencontrez des problème lorsque vous exécutez CLIMPROD, pariculièrement si votre équipement est ancien, veuillez télécharger ce document.

Veuillez sélectioner ci-dessous le fichier qui correspond à votre configuration informatique.

| Description du fichier | Taille du fichier | Téléchargement | Windows 64 installation automatisée | 23.4 Mb | CLIMPROD_5.3_Windows_64bits_Setup.exe

|

|---|---|---|

| Windows 32 installation automatisée | 23.4 Mb | CLIMPROD_5.3_Windows_32bits_Setup.exe

|

| Linux or Mac automated setup | - | Reste à faire

|

| Linux ou Mac installation manuelle 64 bits | 22.3 Mb | CLIMPROD_5.3_64_bits_Manual_Setup.zip

|

| Linux ou Mac installation manuelle 32 bits | 22.3 Mb | CLIMPROD_5.3_32bits_Manual_Setup.zip

|

Publications

Je suis auteur ou co-auteur de 79 articles scientifiques dans des journaux internationaux, of 40 chapitres de livres et d'un livre intitulé : “Dynamics of pelagic fish distribution and behaviour: effects on fisheries and stock assessment.” (Fréon, P. and Misund O.A. 1999. Blackwell Science, Oxford, 348 p.)..